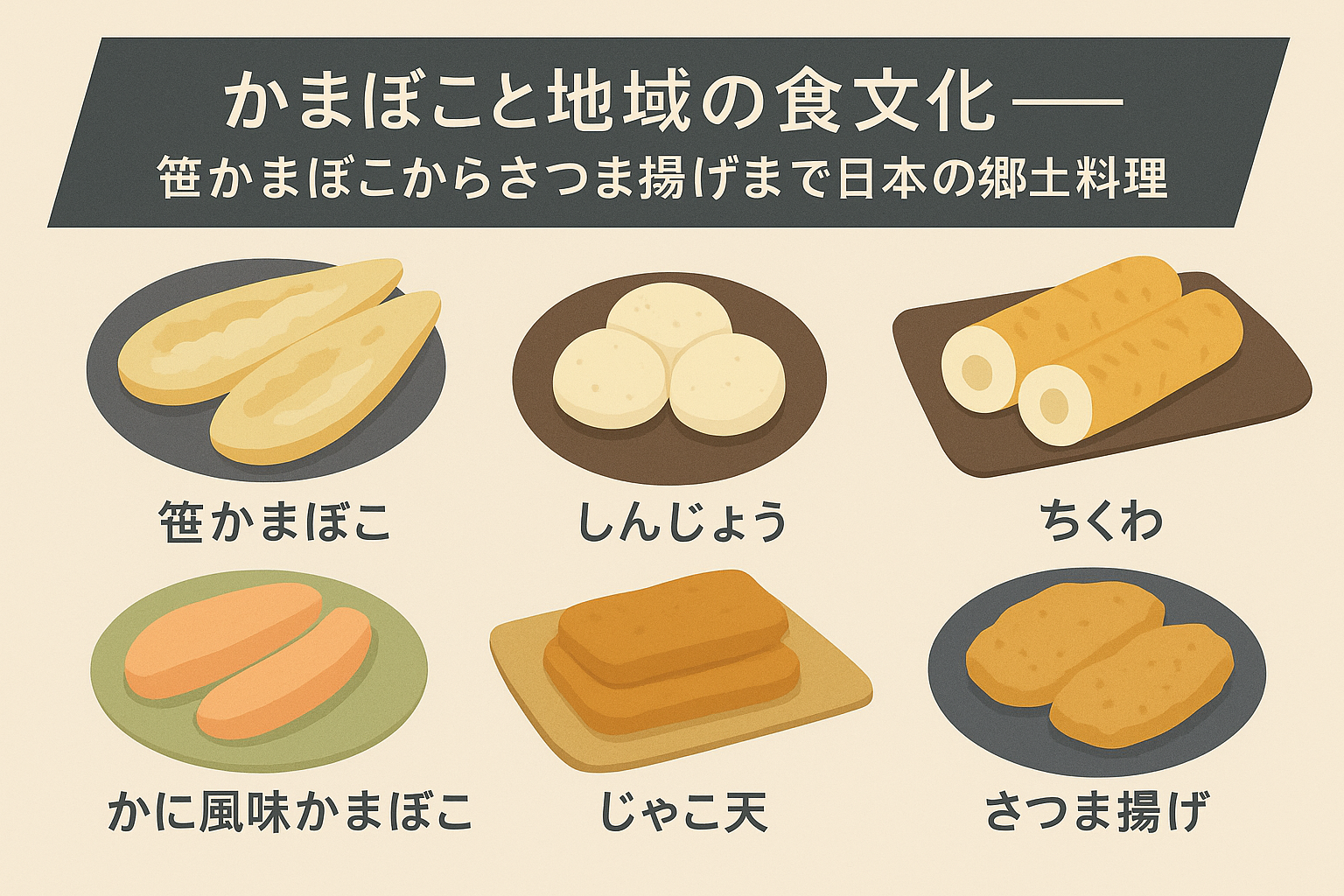

かまぼこと地域の食文化 ― 笹かまぼこからさつま揚げまで日本の郷土料理を味わう

かまぼこと日本の食文化 ― 歴史と背景をひも解く

かまぼこは、日本の食卓に古くから欠かせない存在として親しまれてきました。その起源は平安時代にまでさかのぼるとされ、当時は魚のすり身を木の枝に塗りつけて焼いた素朴な形でした。やがて保存性や栄養価の高さから武家や庶民の食生活に広がり、江戸時代以降は各地で独自の工夫を凝らした「ご当地かまぼこ」が誕生していきます。

かまぼこの魅力は、単なる加工食品という枠を超え、地域の歴史や風土と結びついて発展してきた点にあります。漁業が盛んな地域では新鮮な魚を余すことなく使い、城下町や交易拠点では文化的背景を取り込みながら、独自の味わいが形作られました。さらに、かまぼこの形や調理法には、その土地の人々の暮らしぶりや美意識が反映されています。

つまり、かまぼこを味わうことは、単なる食体験にとどまらず、その地域の歴史や文化を知る入口ともいえるのです。

地域で育まれたかまぼこの多彩な姿 ― 笹かまぼこ・しんじょう・ちくわ

地域ごとに発展してきたかまぼこは、その土地の自然環境や文化と深く結びついています。なかでも代表的な三つを見てみましょう。

宮城県の「笹かまぼこ」は、仙台藩の城下町で生まれた伝統の味です。三陸沖で豊富に獲れる白身魚を原料とし、魚のすり身を竹や木に巻きつけて焼いた「手焼きかまぼこ」がそのルーツとされます。笹の葉を模した形には、伊達家の家紋「笹に雀」に通じる武士文化の象徴性や、清涼感を演出する工夫が込められており、仙台の地域性を色濃く映し出しています。

関東の「しんじょう」は、江戸時代の宴席料理や懐石文化の中で洗練されたかまぼこです。白身魚のすり身に山芋や卵白を加えてふんわりと仕上げるその食感は、江戸の料理茶屋や武家社会で高く評価されました。繊細な味わいは、煮物や椀物に華を添える存在となり、京風の技術と江戸の食材利用が融合した独特の食文化を形成しました。

一方、関西で親しまれてきた「ちくわ」は、瀬戸内海の豊かな漁業資源を背景に発展しました。魚のすり身を竹や金属の棒に巻きつけて焼き上げるその製法は、保存性に優れ、常備食や精進料理、さらには京料理の一品としても幅広く活用されてきました。断面が竹の輪のように見えることから「ちくわ」と呼ばれるようになったという由来も、日常に根付いた食文化の表れといえるでしょう。

これら三つのかまぼこには、武士文化、懐石料理、漁師町の実用性といった地域ごとの特色が凝縮されており、それぞれが地域アイデンティティの一部として現在まで受け継がれています。

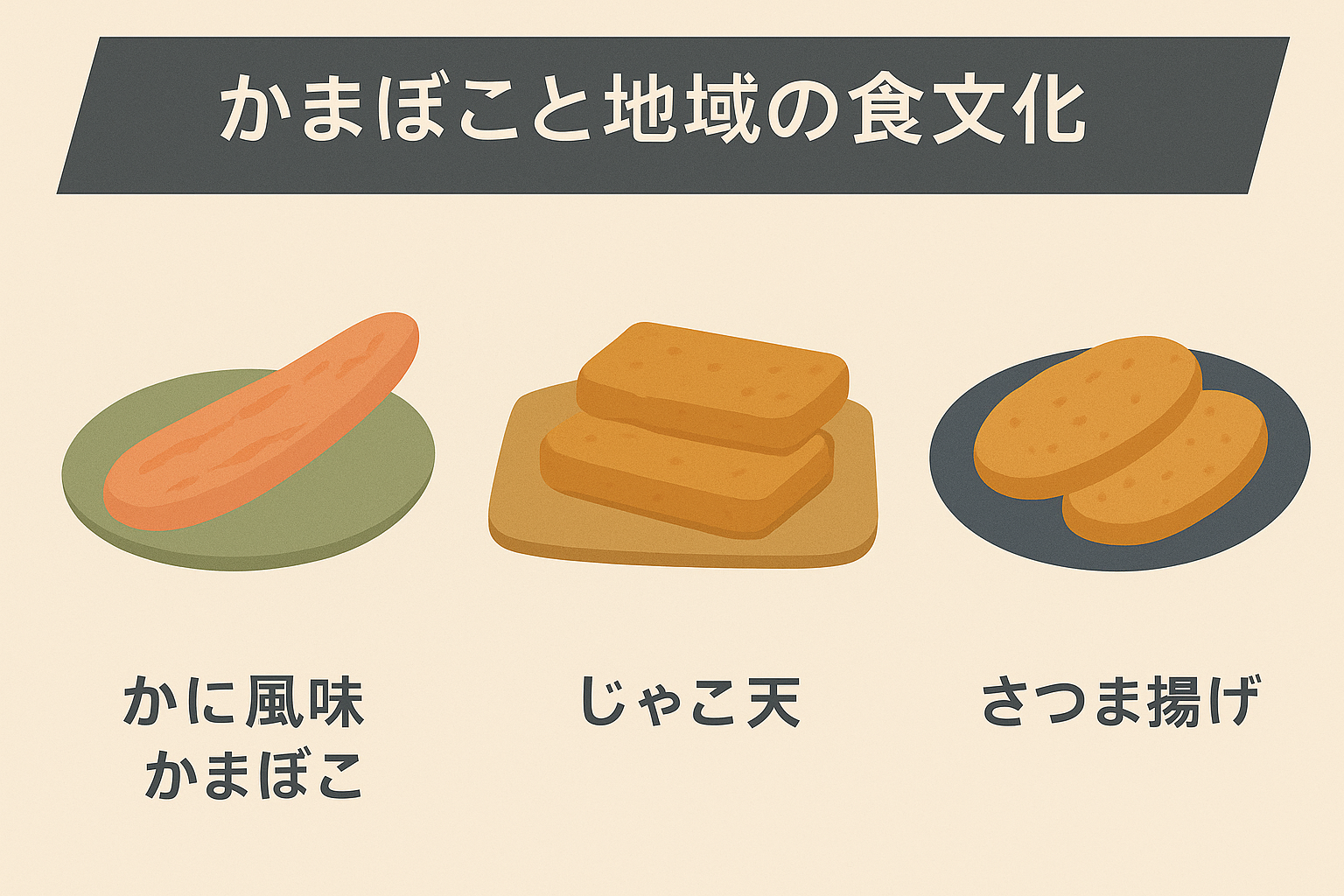

カニかまからじゃこ天まで ― 技術革新と庶民の知恵が生んだ味

かまぼこの文化は、伝統だけでなく新しい技術や生活の知恵によっても広がってきました。その代表例が北陸の「かに風味かまぼこ」です。ズワイガニやベニズワイガニの水揚げが豊富な地域でありながら、高級食材のカニは庶民には手の届きにくいものでした。そこで1970年代、富山や石川のメーカーがスケトウダラのすり身を利用して「カニの味わいを再現する」加工技術を開発。これにより、カニの風味を気軽に楽しめる「カニかま」が全国に普及し、現代の食卓に定着しました。伝統技術と現代の加工技術が融合した好例といえます。

一方、四国・宇和島を中心に根付く「じゃこ天」は、漁師町の生活そのものを映し出しています。ホタルジャコやエソなどの小魚を骨ごとすりつぶして揚げるため、カルシウムが豊富で栄養源として重宝されました。焼いてそのまま食べるもよし、煮物に加えて旨味を広げるもよしと、日常の食卓や酒の肴に欠かせない存在です。魚を余すことなく使い切る発想は、限られた資源を無駄にしない漁師の知恵そのものであり、持続可能な食文化の先駆けとも言えるでしょう。

さらに南へ目を向けると、鹿児島の「さつま揚げ」が登場します。イワシやアジのすり身に砂糖や地酒を加え、油で揚げる調理法は、薩摩藩が琉球や中国との交易で得た南方文化の影響を色濃く受けています。甘みを効かせた味わいは薩摩独自の工夫であり、保存性を高める効果も持っています。庶民の日常食であると同時に、祭礼や贈答品としても重宝され、地域文化の象徴として今も愛され続けています。

このように、かまぼこは地域ごとの「技術革新」や「庶民の知恵」を取り込みながら進化してきました。その歩みは、食を通じた日本人の柔軟さと創造性を物語っています。

郷土料理としてのかまぼこ ― 日本食文化の未来へ

かまぼこは、単なる魚の加工食品ではなく、日本各地の歴史や風土を映し出す「食文化の証人」といえます。宮城の笹かまぼこには武士文化と三陸漁業の息吹が宿り、関東のしんじょうには江戸の懐石文化の繊細さが薫ります。関西のちくわは瀬戸内の漁業と京料理に根ざし、北陸のかに風味かまぼこは現代加工技術の粋を示しました。さらに四国のじゃこ天や鹿児島のさつま揚げは、庶民の知恵と異文化交流の成果として今日まで受け継がれています。

現代の食卓では、かまぼこは伝統的な郷土料理としてだけでなく、健康志向や持続可能性の観点からも注目されています。高たんぱくで低脂質という特性は、栄養バランスを重視するライフスタイルに合致し、また「魚を余すことなく使う」という考え方はサステナブルな食文化として再評価されています。

これからの時代、かまぼこは観光資源や地域ブランドとしての価値をさらに高めていくでしょう。旅行でその土地ならではのかまぼこを味わうことは、単なるグルメ体験を超え、その地域の歴史や文化に触れることにつながります。

私たちがかまぼこを選び、味わうたびに、日本各地の物語が食卓に広がっているのです。これを機に、旅先や日常で地域ならではのかまぼこを手に取り、その奥に息づく食文化の豊かさを感じてみてはいかがでしょうか。